TMS治療の効果

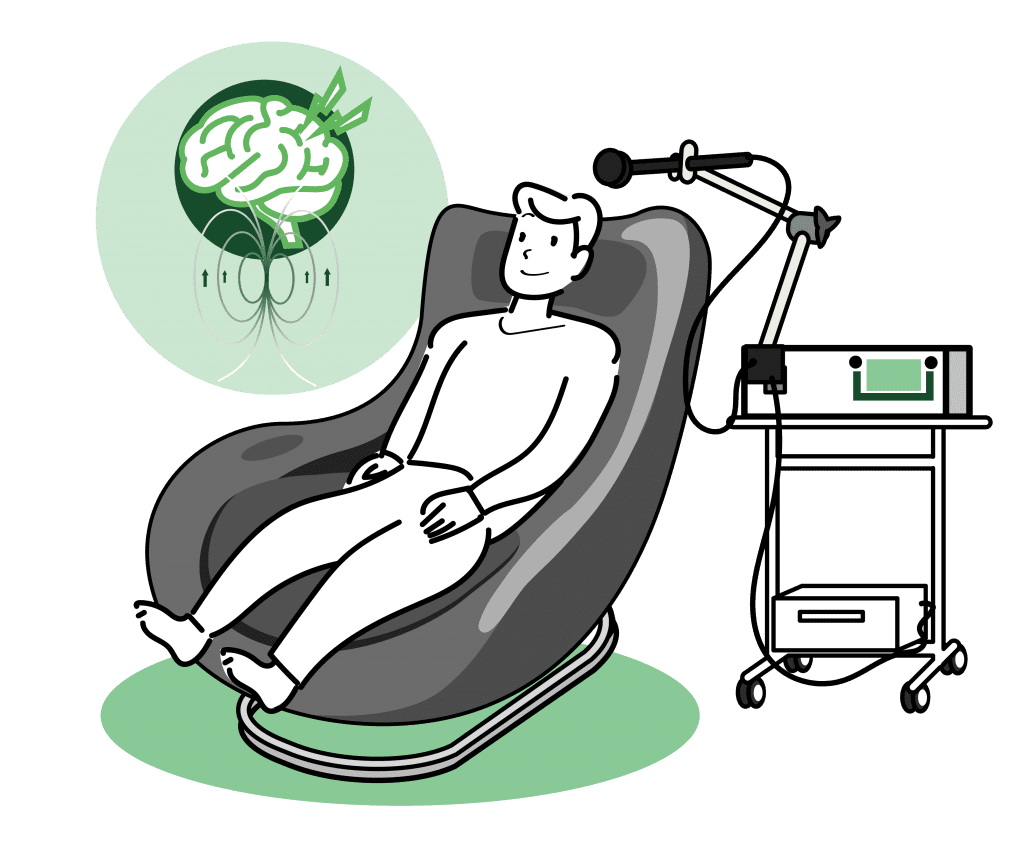

TMS治療は、従来のお薬による治療とは異なるメカニズムで効果が期待できます。

新たな心の病気の治療法として、その可能性が広がっている治療法になります。

ここでは、TMS治療の効果について詳しくお伝えしていきます。

rTMS治療の効果

※当院が導入しているMagProの説明動画(アメリカFDA・欧州連合CE認証)です。

MagVenture社より、日本語字幕付での使用ライセンスをいただき、ご紹介させていただきます。

期待できる効果とは?

rTMS治療の効果は、幅広い心の病気で研究が行われています。

現時点で間違いなく効果があるだろうといわれているのが、うつ症状に対しての効果と強迫症状に対しての効果です。

うつ症状に対する効果

3~5割程度のうつ病患者さんの症状が寛解(元の状態に戻る)すると言われています。

一見すると低いように思われますが、これは「治療抵抗性うつ病」という難治の方を対象とした場合になります。

なかなか治らないうつ病の方を対象としているため、どうしても治療効果が少なくなってしまいます。

しかしながら反対にいえば、お薬で治らない難治な方でも半数近くの寛解が認められるということになります。

治療反応でみると、6~7割という報告がなされています。

うつ病とTMS治療当院のTMS治療成績(うつ病)

強迫症状に対する効果

強迫症状はそれ自体が難しい病気で、スッキリ良くなるわけではありません。

お薬でも同様ですが、重症度の3割改善をゴールのひとつとして治療していきます。

およそ3~4割程度の強迫性障害患者さんの症状の改善が認められるといわれています。

強迫性障害とTMS治療当院のTMS治療成績(OCD)

実際の治療成績はもっと良い

このようにみると、TMS治療はあまり効果がないのではと感じてしまうかもしれません。

厳格に研究をすると数字は低くなってしまうのは、お薬の研究でも同様です。

実際には診察を通しての効果も重なり、もっと多くの方が改善に向かっていきます。

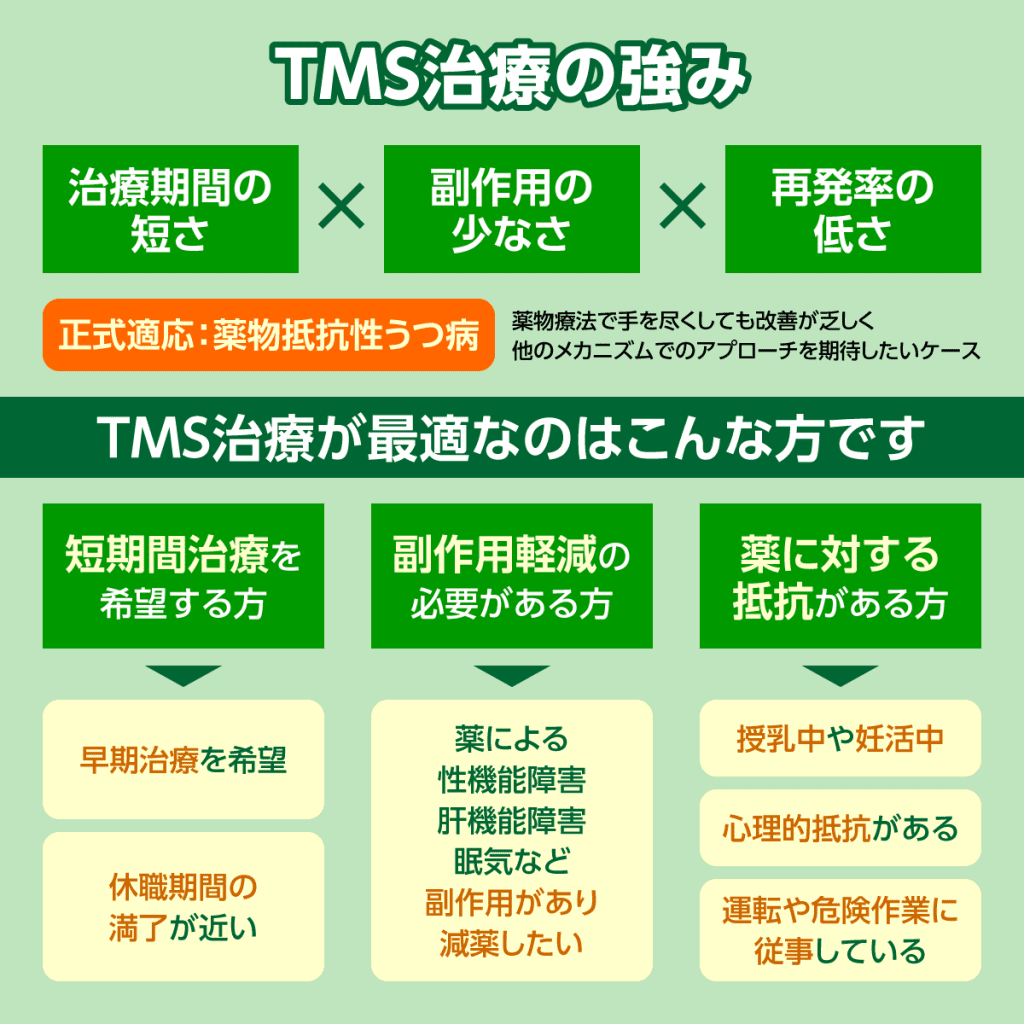

特にお薬の治療を試行錯誤しても良くならない場合は、メカニズムが異なるTMSは有効な治療選択肢の一つになります。

またTMS治療は再発率が低く、データは十分ありませんが、rTMS療法が有効であった患者さんの6~12ヶ月における再発率は1~3割と推定されています。

rTMS治療効果の実際

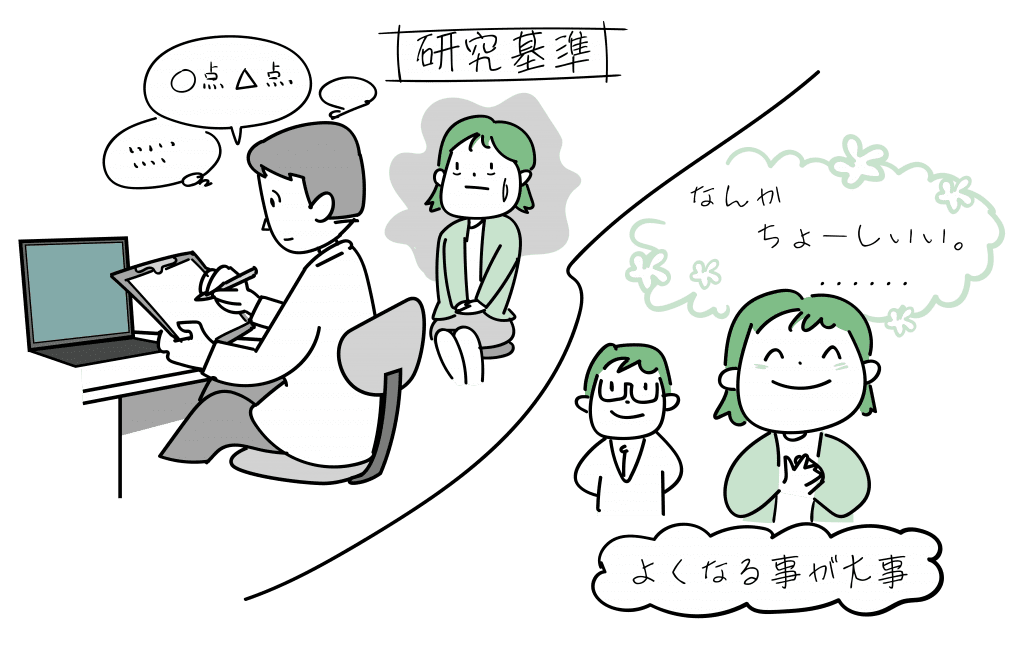

このようにrTMS治療の効果を、研究での数字で見ると以上のようになります。

ですが、「患者さんにとってよくなること」と「臨床研究の基準でよくなること」は異なることが多いです。

大切なのは良くなること

私たちが目指しているのは、「患者さんにとってよくなること」になります。

実際の治療の場では、臨床研究の基準での改善とまではいかなくても、「ここ数年で一番調子がいい」と言っていただくこともあります。

またご高齢の方が多いのですが、治療が終わって数日~数週間経ってから改善が見られる方もいらっしゃいます。

多くの臨床研究ではこの様な例は、改善は認められなかったとされます。

rTMS療法を行っている際は改善が見られなかったにもかかわらず、治療後1~2週間後に劇的に改善し復職につながった方もいらっしゃいます。

この様な例をより丁寧に見ていくと、実際の治療効果は研究で報告されているものよりも大きい可能性があり、それは治療者としても実感しています。

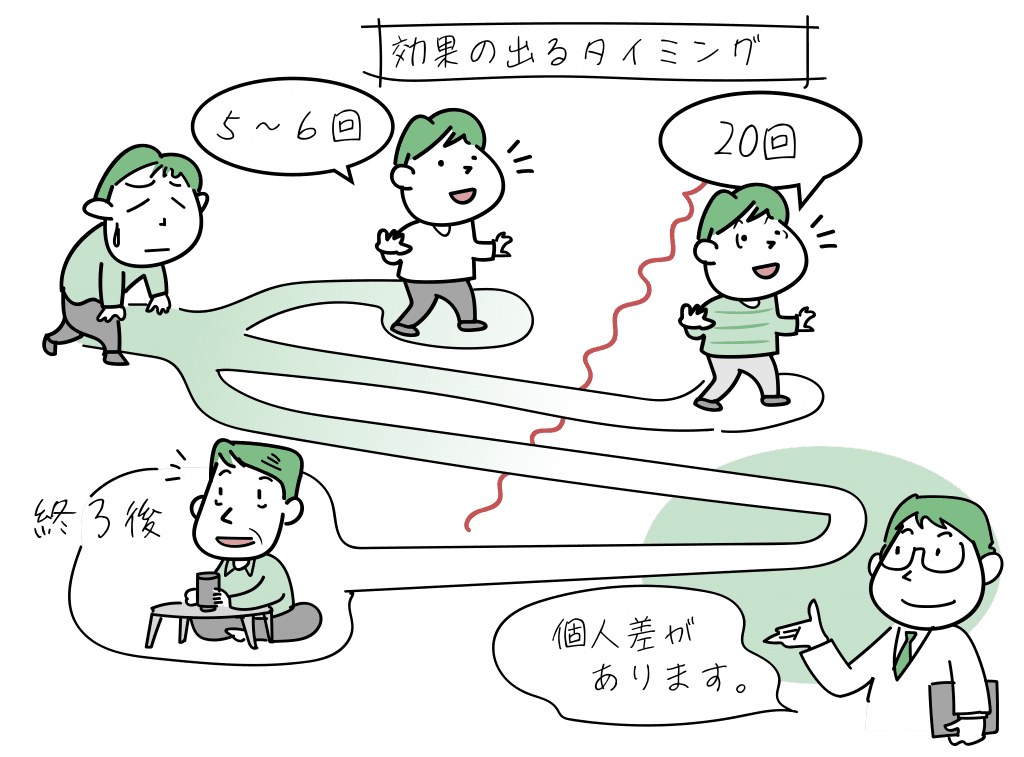

いつからTMSの効果が期待できる?

rTMS療法の効果が出現するタイミングについては、個人差があります。

早い反応を示す方は5~6回の治療で効き目を感じ始めますが、遅い方は20回を過ぎたころから急に効果を自覚される方もいらっしゃいます。

ですから治療効果は、20回を目安に判定していくことが多いです。

高齢の方では、治療終了後に効果を実感される方もいらっしゃいます。

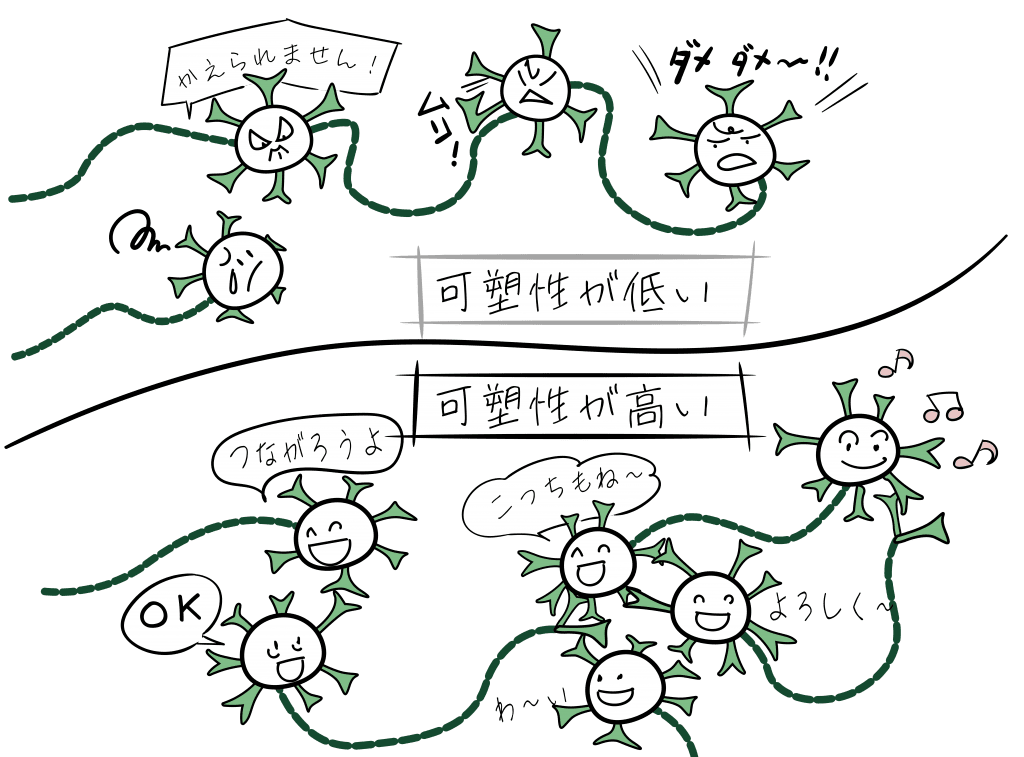

この様な違いは、個々人のもつ「神経の結びつきやすさ(神経可塑性)」の違いに由来していると考えられています。

睡眠障害の改善が、治療のはじめに認められることが多いです。

TMS治療効果を高めていくためには?

TMS治療を行っていくにあたって、効果を高めるためには以下のようなポイントがあります。

- 行動活性化を意識する

- 規則正しい生活を心がける

- 治療中に眠らない

- お薬の調整を主治医に相談する

このようなことに気を付けて、治療効果がみられるまでには個人差がありますので、「焦らない」ことも大切です。

TMS治療の効果を高める10ポイント神経可塑性とは?

TMS治療はどうして効果が出てくるのか、様々な研究がなされてきました。

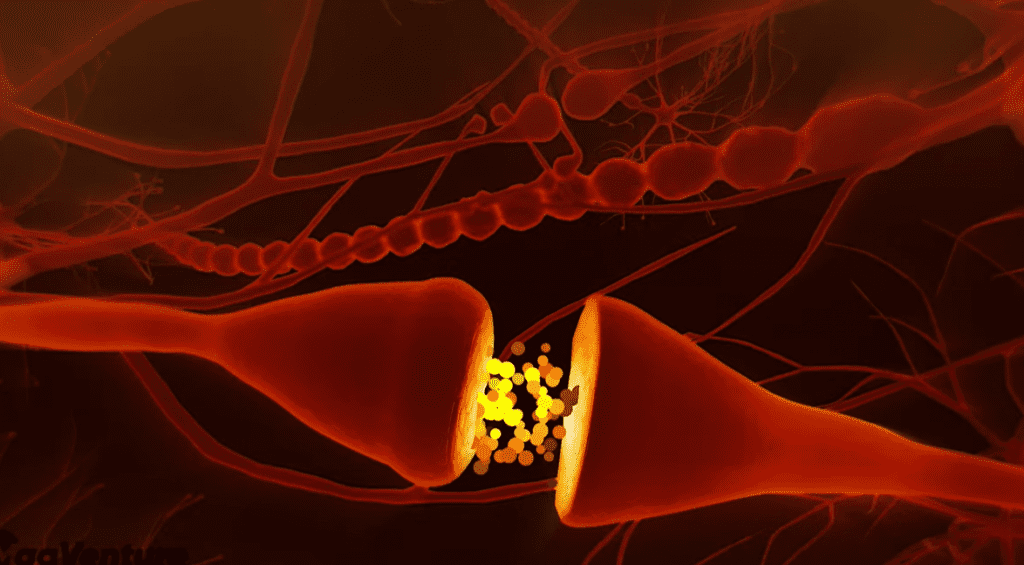

近年の研究では、rTMS治療の「神経可塑性」を介した治療効果が注目されています。

神経可塑性とは、神経同士の結びつきの柔軟さ(神経活動でのシナプス伝達効率の変化)を指します。

神経の結びつきを整える

例えば、自転車に乗ることができなかった子供が、何度も練習を重ねることでいつの間にか何も考えずに自転車に乗ることができます。

これも神経可塑性のひとつになります。

この時に脳の中では、練習によって神経同士の結びつきが変化し、適切な神経の結びつきが生まれているのです。

神経可塑性とは、この様な神経の結びつきの変化のしやすさを指しています。

rTMS治療のメカニズム

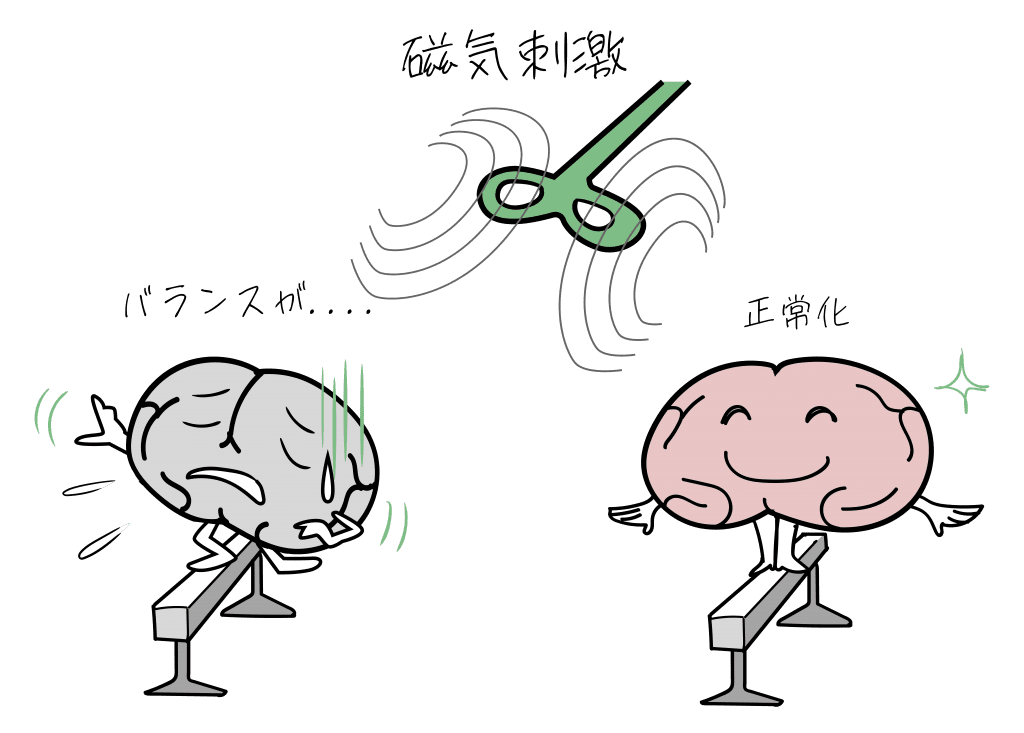

rTMS治療では、刺激頻度を変えることで神経シナプスに与える影響を変えることができます。

ざっくりとお話すれば、高頻度では活性化させ、低頻度では抑制させます。

この特徴を利用することで、脳のバランスの崩れを整えることができ、うつ病の治療につながる神経の結びつきの柔軟さが回復してくると考えられています。

1回のrTMS治療は一時的な変化にとどまりますが、繰り返し治療を行っていくうちに持続(長期増強:LTP、長期抑制:LTD)していくことがわかっています。

このためrTMS治療は、一定期間に集中して治療することで、効果の持続していくことが期待できます。

それ以外の仮説

このようにrTMS治療のメカニズムには、神経可塑性が重要だといわれています。

しかしながらrTMS療法の詳細な治療メカニズムについては、現時点ではまだ分かっていない点が多いです。

一部の研究では、

- ドパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の変化

- BDNFと呼ばれる神経栄養因子の増加

- 視床下部を介するホルモン系への影響

などが指摘されております

それらがどの様に組み合わさり治療効果をもたらしているかは、今後の研究が待たれるところになります。

TMS治療をご検討の方へ

TMS治療の目的は、患者さんにとっても様々です。

目的にあわせて適切な治療をご提案していくためには、TMS治療の知見はもちろんのこと、前提となる心の治療経験が非常に大切です。

当院には10名の精神科医が在籍していますが、両方に精通した医師4名のみ(2021年9月現在)が担当させていただきます。

TMSは治療選択肢のひとつとして、患者さんの立場にたってご相談させていただきます。

TMS治療にご興味お持ちの方は、東京横浜TMSクリニックにご相談ください。

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

監修者紹介

野田 賀大

慶應義塾大学医学精神・神経科学教室特任准教授/当院顧問

精神科専門医/指導医/精神保健指定医