初発症状バイアスをコントロールした下での、ベンゾジアゼピン使用に関連する認知症リスクのシステマティックレビューとメタアナリシス

こちらの論文は、

のページに引用しています。

目次

ベンゾジアゼピン系薬は認知症リスクが1.3~1.4倍

こちらの論文は、ベンゾジアゼピン系抗不安薬に対する認知症リスクを調べたメタアナリシスになります。

ベンゾジアゼピン系薬の使用と認知症の因果関係を難しくする要因(バイアス)のひとつに、初期症状バイアスがあります。

認知症の発症初期だから不眠や不安があらわれて、それに対する治療としてベンゾジアゼピン系抗不安薬がつかわれているかもしれません。それであれば、ベンゾジアゼピン系のお薬の影響で認知症になりやすいのではなく、認知症の初期症状にベンゾジアゼピン系薬が多く使われているだけにすぎません。

こちらの論文では、このような初期症状バイアスを考慮したうえで、認知症のリスクについてこれまでの論文を分析しています。

こちらによれば、ベンゾジアゼピン系薬を使用することで、1.3~1.4倍認知症リスクが高まるという結果となりました。

短時間型より長時間型の方が、わずかにリスクが高まるという結果も導かれています。

ですから不適切なベンゾジアゼピン系薬の使用を減らすことで、認知症発症リスクを減らせるのではないかという結論となっています。

1.3~1.4倍を高いと考えるかは個人差があるかと思いますが、なるべくならば使わないほうが良いと言えるかと思います。

その一方で、不安症状のコントロールが必要な方に対しては、ベンゾジアゼピン系薬もひとつの治療手段であることは忘れてはいけません。

不安をコントロールできないことでのストレスの方が、認知症に限らず心身への影響も大きいのです。

なるべく最小限に、必要な患者さんにベンゾジアゼピン系薬は使っていくことが望まれます。

論文のご紹介

英語原文は、こちら(Pub Med)をご覧ください。以下、日本語に翻訳して引用させていただきます。

背景

ベンゾジアゼピンの使用は高齢者や中高年の高齢者層に多く見られ、認知症のリスク増加と関連している可能性がある。

観察研究では、ベンゾジアゼピンの使用が認知症のリスクを増加させることが示唆されているが、これらの研究には初期発症バイアスに関する重大な懸念があり、決定的な知見は得られていない。

目的

本研究の目的は、高齢者におけるベンゾジアゼピン系薬剤の使用に関連した認知症リスクを、初期発症バイアスをコントロールした上で検討することであった。

方法

2018年6月5日までのMEDLINE、PubMed、EMBASE、CINAHL、LILACSおよびCENTRALの電子データベースから、50例以上の症例、ベンゾジアゼピン曝露の適切な評価、信頼性の高い認知症診断の確認を行った観察研究を、言語制限なしで抽出した。

短時間作用型または長時間作用型のベンゾジアゼピン系薬剤を現在または過去に使用したことがあるかどうかと、認知症の発症との関連を分析した。

初期発症バイアスの影響を評価するため、ラグタイムの導入によるサブグループ解析を行った。

また、ベンゾジアゼピンの累積投与量が多い場合の影響や、精神科の共変量の調整を考慮した解析も行った。

研究の質はNewcastle-Ottawa Scaleを用いて調査した。

結果

14の論文で報告された15の研究が確認され、159,090例が対象となった。

ベンゾジアゼピン系薬剤の使用歴は、認知症リスクの有意な増加と関連していた[オッズ比(OR):1.39、95%信頼区間(CI):1.21-1.59]。

5年以上の最も長いラグタイムを実施した研究では、初期発症バイアスを克服する可能性が高く、リスク推定値はわずかに減少したが、依然として有意であった(OR:1.30, 95%CI:1.14-1.48)。

長時間作用型ベンゾジアゼピン系薬剤は、短時間作用型ベンゾジアゼピン系薬剤(OR:1.13、95%CI:1.02-1.26)と比較して、わずかに高いリスク(OR:1.21、95%CI:0.99-1.49)と関連していたが、前者は統計的には有意ではなかった(p=0.059)。

結論

ベンゾジアゼピン系薬剤の使用と認知症の発症率との関連は、初期発症バイアスによる純粋なアーチファクトではないことが示唆された。

不適切なベンゾジアゼピンの処方を減らすことは、認知症のリスクを減少させる可能性が高い。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、各クリニックでコンセプトをもち、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

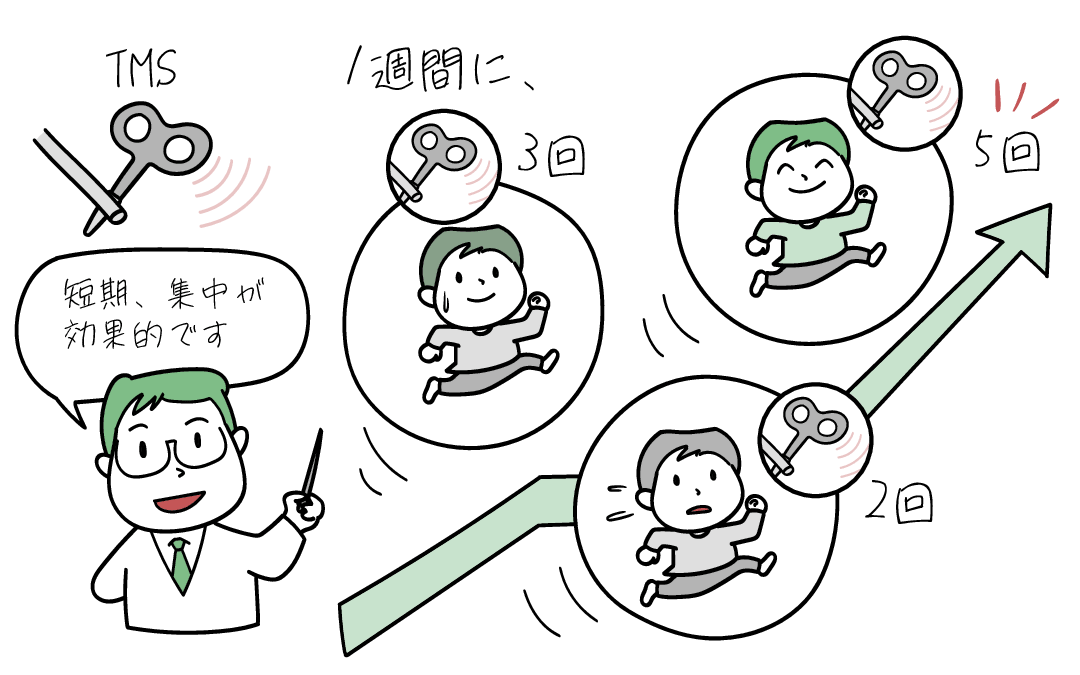

また、当法人ではTMS診療の立ち上げ支援を行っており、参画医療機関には医療機器を協賛価格でご紹介が可能です。

ご興味ある医療者の見学を随時受け付けておりますので、気軽にお声かけください。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/wp-content/uploads/2023/03/0390f3b07795cf162da516011a668f81-scaled.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2021年6月10日

関連記事

【FDA承認のプロトコル】慢性疼痛に対する磁気末梢刺激の効果

慢性疼痛とTMS治療に関しては下記をご参照ください 慢性疼痛(線維筋痛症)とTMS治療 慢性疼痛に効果が期待できる磁気末梢刺激とは? 慢性疼痛に対する磁気末梢神経刺激(mPNS)が2023年8月25日にFDA*で承認され… 続きを読む 【FDA承認のプロトコル】慢性疼痛に対する磁気末梢刺激の効果

投稿日:

人気記事

子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

「長い子育てを終えて、やっとひとりの時間ができる」 「子育て中はできなかったことを、たくさん楽しもう!」 そんな風に、子育てを終えた解放感を味わう方もいるでしょう。ですがその反面、強い喪失感や虚無感に苦しむ方も存在します… 続きを読む 子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

投稿日: