脳卒中による運動麻痺とTMS治療

※2023年9月頃より、こすぎ神奈川院水曜PMのみで診療開始予定となります。

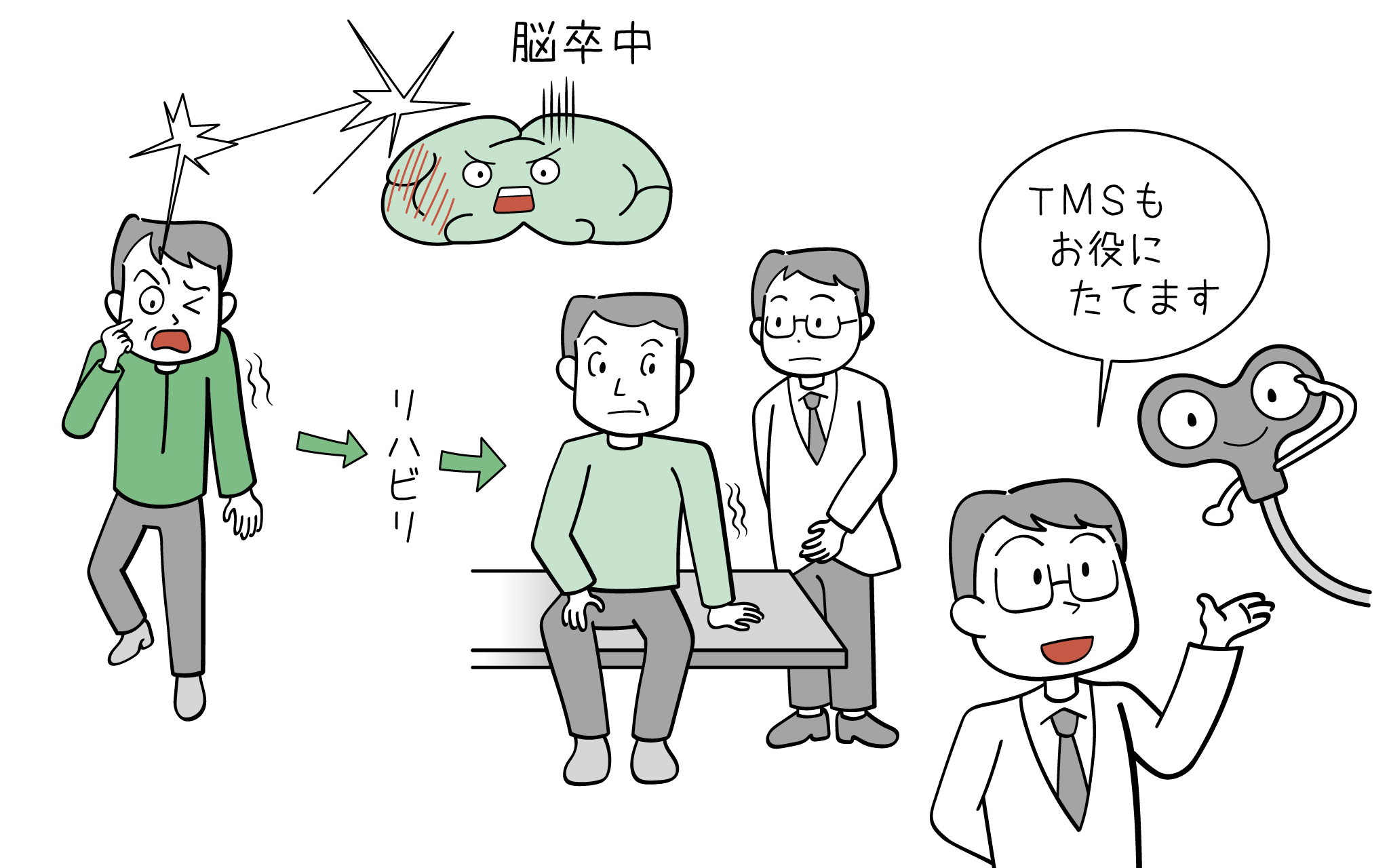

脳卒中の後遺症である運動麻痺にTMS治療は、「効果がある可能性がある」と考えられています。

脳卒中の運動麻痺といっても様々ですが、とくに上肢麻痺(手)に対してエビデンスレベルAとなっています。

その他にも下肢麻痺など運動麻痺にも治療が試みられており、エビデンスレベルBと報告されています。

原則としてTMS治療後にリハビリも併せて行っていくので、入院治療となることが多いです。

ここでは脳卒中による運動麻痺についてご紹介し、治療選択肢としてリハビリ領域中心にTMS治療の可能性をお伝えしていきたいと思います。

脳卒中による運動麻痺とは?

自分の意志で手足を動かす時(随意運動とよばれます)、大脳皮質の一次運動野とよばれる部位(上位運動神経の集まり)からの指令が、下位運動神経へ伝わり、神経と筋肉のつなぎ目(接合部)を経由して筋肉にまで到達します。

この過程が障害されると、正常な随意運動ができなくなり、運動麻痺といいます。

障害部位による分類

どこが障害されるかで、病気の原因も異なります。

- 上位運動神経の障害:脳卒中、自己免疫疾患、神経変性疾患など

- 下位運動神経の障害:先天性疾患、神経変性疾患など

- 神経筋接合部の障害:自己免疫疾患、中毒など

- 筋の障害:先天性疾患、自己免疫疾患など

麻痺の出方による分類

- 単麻痺:片方の手または足のみの麻痺

- 片麻痺:片側の手足の麻痺

- 対麻痺:両側の足の麻痺

- 四肢麻痺:すべての手足の麻痺

診断・治療

脳卒中運動麻痺の基本的な治療法

脳卒中が原因で生じる運動麻痺に関しては、病歴聴取、診察所見、頭部画像検査などから診断し、急性期治療を開始します。

脳卒中による上位運動神経障害では、多くの場合、痙性麻痺となります。

痙性麻痺とは、痙縮(筋肉の緊張が強い状態)を伴った運動麻痺を指します。

腕のこわばりや内反尖足(足の内側への反り返り)をきたし、日常生活の障害となります。

急性期をすぎて運動麻痺が認められたら、早期から機能の回復と維持を期待してリハビリテーション治療が開始されます。

TMS治療は、脳卒中の後遺障害である運動麻痺に対して、リハビリテーション治療を促進する形でTMS治療が探求されています。

脳卒中に対するrTMS治療方法と費用

脳卒中に対するrTMS治療では、障害部位の機能代償部位を活性化することで効果を期待していきます。

脳卒中によって障害をうけると、その周囲が機能を補うようになる機能代償部位がでてきます。。

TMS治療によってその働きを高めるようにアプローチし、本来の機能レベルの回復をサポートするような効果を期待していきます。

脳は半球間抑制といって、左右でバランスをとっています。

このため2つのアプローチがあり、健側を低頻度刺激で抑制して病側を活性化させる方法と、病側を高頻度刺激で直接活性化させる方法があります。

現状では、健側を低頻度刺激で抑制する方法のほうがエビデンスがあります。

日本では慈恵会医科大学を中心に、入院治療を原則としてでrTMS療法を行っています。

これは、rTMS刺激のあとに、リハビリテーション治療もおこなうことで効果を促進していくためです。

脳卒中の方でうつ症状を伴う場合もありますが、けいれん発作のリスクを考慮する必要があります。

脳卒中のTMS治療プラン

PTSDのTMS治療としては、大きく2つの方法が行われます。

- 健側への低頻度rTMS

- 病側への高頻度rTMS

健側への低頻度rTMSが基本的なプロトコールになります。

当院でのTMS治療費

当院では9月頃より、脳卒中の運動麻痺に対してのTMS治療を開始いたします。

当院の治療費については、機械の使用時間をもとに設定しております。

- 反対側低頻度刺激:30分枠 13,200円(税込)※継続9,900円~

うつ症状が認められる方は、けいれんリスクを検討しながら低頻度刺激を中心に検討していきます。

治療費について詳しくは、TMS治療費のページをご覧ください。

脳卒中でのTMSのエビデンス

論文の詳細は、こちらをご覧ください。

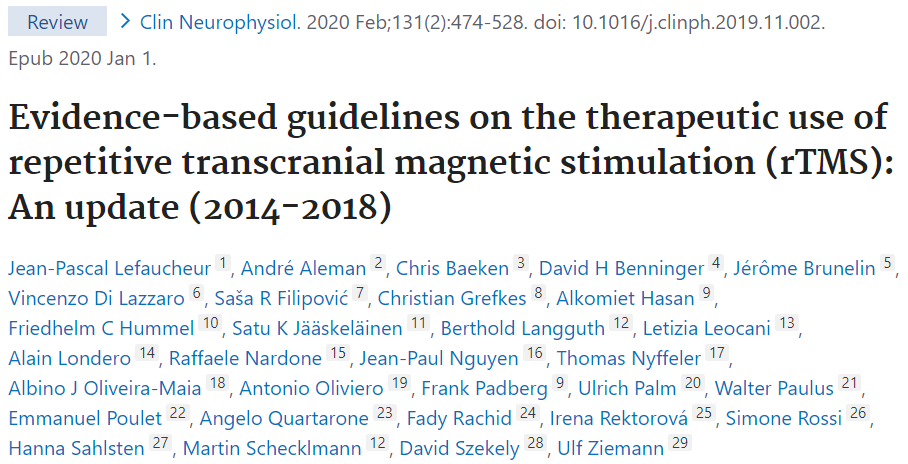

2020年にClinical Neurophysiology誌へ掲載されたrTMSガイドラインでは、病気や症状ごとに、エビデンスレベルをA(確実に有効・無効)~C(有効・無効かもしれない)の3段階に位置づけています。

脳卒中の運動麻痺に対しては、TMS治療の効果も多く報告されており、特に上肢(手)の麻痺に対してはエビデンスレベルAとなっています。

- A:脳卒中の急性期後における手の運動回復を目的とした傷害反対側のM1に対する低頻度(LF)rTMS

- B:脳卒中の急性期後の運動回復促進を目的とした傷害同側側M1に対するHF-rTMS

上肢麻痺の対側低頻度rTMS

8の字コイルまたはダブルコーンコイルを用いた、病変と反対側の手の運動野に対する低頻度rTMSは、上肢の運動機能を有意に改善させます。

また、低頻度rTMSを理学療法の30~60分前に行うとさらに効果的であり、治療介入後、最長6ヶ月まで効果が持続する可能性が示唆されています。

上述したLefaucheurらのガイドラインでは、エビデンスレベルAの位置づけです。

ランダム化二重盲検シャム対照比較試験(108例、脳卒中発症から平均19日、刺激24セッション/4週、観察4週)であり、ヴァーチャルリアリティトレーニング、および8の字コイルを用いた対側の手の運動野に対する低頻度rTMSを組み合わせると、上肢の運動機能が有意に改善しました。

【低頻度rTMSとバーチャルリアリティトレーニングの併用が亜急性期脳卒中の上肢機能に及ぼす影響:二重盲検ランダム化比較試験】

上肢麻痺の同側高頻度rTMS

8の字コイルまたはダブルコーンコイルを用いた、病変側(同側)の手の運動野に対する高頻度rTMSは上肢の運動機能を有意に改善させました。Lefaucheurらのガイドラインでは、エビデンスレベルBの位置づけです。

ランダム化二重盲検シャム対照比較試験(85例、脳卒中発症から1.4~1.6ヶ月、刺激10セッション/2週、観察2週)であり、病変側HF-rTMSの後に40分の作業療法を組み合わせ、プロトコール終了時には患側上肢の運動機能に有意な改善がみられました。症状改善の程度は、対側低頻度rTMSと同等でした。

【亜急性脳梗塞の上肢運動機能障害回復に及ぼすrTMSの頻度の違いによる影響について】

ランダム化二重盲検シャム対照比較試験(39例、脳卒中発症から平均45日、刺激10セッション/2週、観察4週)であり、病変と同側の手の運動野に対する高頻度rTMSで上肢の運動機能に有意な改善がみられました。さらに、効果は最後の刺激から2週間以上持続しました。

【脳卒中後上肢麻痺に対する亜急性期のrTMSについて】

下肢麻痺に対する同側高頻度rTMS

病変側の足の運動野への高頻度rTMSにより、下肢運動機能が改善したとする研究もあります。

ランダム化二重盲検シャム対照比較試験(21例、脳卒中発症から平均11日、刺激5セッション/5日)であり、ダブルコーンコイルによる病変と同側の足の運動野への高頻度rTMSで下肢の運動機能に有意な改善がみられました。

【脳卒中初期における下肢運動野への高頻度rTMS】

TMS治療をご検討の方へ

脳卒中後の運動障害に対して、リハビリテーションと組み合わせることでのTMS治療の可能性が少しずつ模索されています。

うつ症状を合併している場合は、リスクを検討した上でTMS治療が選択しとなります。

このように適切なTMS治療を行っていくためには、TMS治療の知見はもちろんのこと、前提となる治療経験が非常に大切です。

当院ではリハビリテーションでのTMS治療は実施していませんが、病院を中心に、入院でのリハビリと組み合わせたTMS治療がおこなわれています。

TMS治療にご興味お持ちの方は、当ブログの「病院を探す」からご覧ください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、各クリニックでコンセプトをもち、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

また、当法人ではTMS診療の立ち上げ支援を行っており、参画医療機関には医療機器を協賛価格でご紹介が可能です。

ご興味ある医療者の見学を随時受け付けておりますので、気軽にお声かけください。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/wp-content/uploads/2023/03/23219243.png)

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/wp-content/uploads/2023/03/0390f3b07795cf162da516011a668f81-scaled.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/wp-content/uploads/2023/07/DrObana4c.jpg)

執筆者紹介

尾花 正義

東京都立荏原病院リハビリテーション科部長/東京大学医学部附属病院リハビリテーション科非常勤講師/当院顧問

日本リハビリテーション医学会/日本ボツリヌス治療学会/日本神経学会/日本老年医学会/日本義肢装具学会

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医/難病医療費助成制度における指定医(リハビリテーション科)/身体障害者指定医(肢体不自由、平衡機能障害、 音声・言語機能障害、そしゃく機能障害)

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2023年3月23日

関連記事

スポーツ選手を悩ますイップスの症状とは?薬に頼らない治療法についても解説

勝負が決まる場面で思うようなプレーができず、悔しい思いをしたアスリートの方もおられるのではないでしょうか。 競技中に手がふるえたり、動かなくなってしまったりして、いつも通りのプレーができなくなってしまうことがあります。 … 続きを読む スポーツ選手を悩ますイップスの症状とは?薬に頼らない治療法についても解説

投稿日:

人気記事

子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

「長い子育てを終えて、やっとひとりの時間ができる」 「子育て中はできなかったことを、たくさん楽しもう!」 そんな風に、子育てを終えた解放感を味わう方もいるでしょう。ですがその反面、強い喪失感や虚無感に苦しむ方も存在します… 続きを読む 子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

投稿日: