全般性不安障害の治療における右背外側前頭前野への反復経頭蓋磁気刺激:ランダム化二重盲検比較試験

こちらの論文は、

のページに引用しています。

目次

右DLPFC高頻度刺激が不安障害に効果的

こちらは、右DLPFCに高頻度刺激を行ったところ、不安症状の軽減に有効であったとする論文になります。

症例数が少ないために、これをもって右DLPFC高頻度刺激が有効な治療手段とは結論づけられません。

一般的には右DLPFC低頻度刺激が治療に有効といわれており、不安障害に対するTMS治療の最適なターゲットや刺激頻度については、まだまだ確たることはわかっていないのです。

純粋に低頻度刺激と高頻度刺激が正反対の効果をもたらすわけではなく、複雑なメカニズムが背景にあります。

右DLPFC高頻度刺激が効果的とする報告は多くはなく、このように倫理委員会の枠組みの中で、研究が少しずつ進められているのです。

論文のご紹介

英語原文は、こちら(Pub Med)をご覧ください。以下、日本語に翻訳して引用させていただきます。

背景

全般性不安障害(GAD)に対する第一選択の薬物療法に反応しない患者は50%に上る。

これは、治療の遵守率が低いことや、GADの根底にある複雑な生理機能が原因のひとつである。

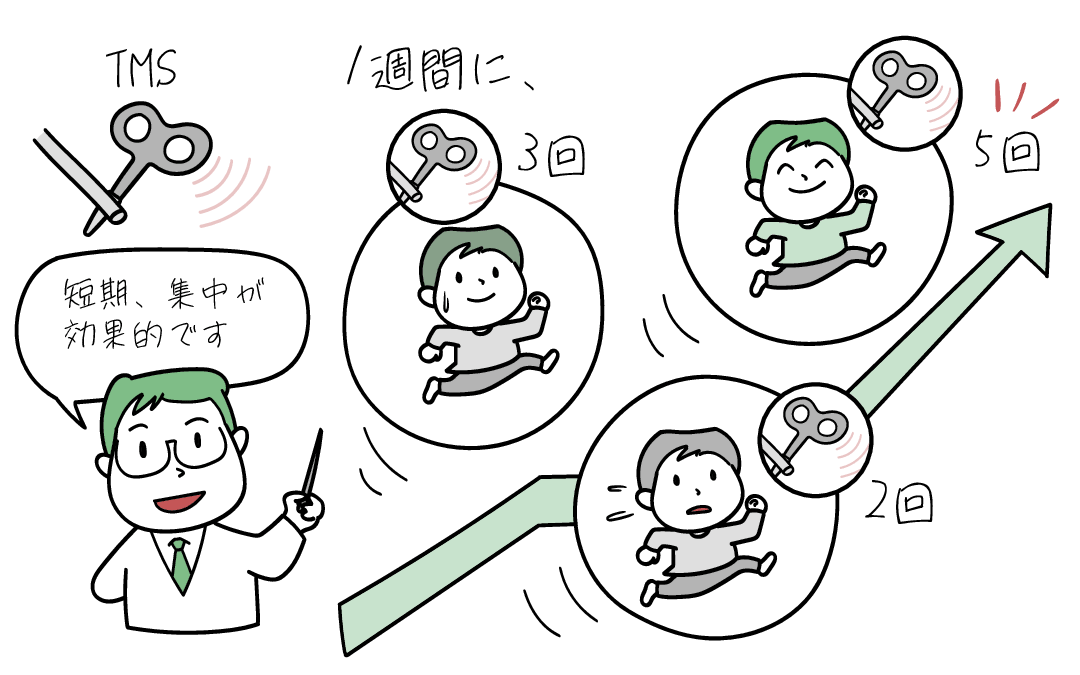

そのため、反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)のような新しい非侵襲的手法が研究されている。

方法

参加者は、2つの異なる気分障害施設(カナダのオンタリオ州キングストンとブルガリアのソフィア)から集められた。

GADと診断された患者に、右背外側前頭前野(DLPFC)に高頻度(20Hz)のrTMSを適用した後、ハミルトン不安評価尺度(HARS)のスコアを報告してもらった。

結果

25回のrTMS治療が終了するまでに、実刺激群(n=15)は偽刺激群(n=25)と比較して、HARSスコアの臨床的に有意な減少を示した。

来院4回目(25回のrTMS治療後)のHedge’s gは、実刺激群と偽刺激群との間で2.1の差があった。

さらに、2週間後および4週間後の追跡調査(治療終了後)でも実刺激群のHARSスコアは安定しており、それどころかわずかに改善していたことから、反応の効果が持続していることが示された。

限界

実刺激群のサンプル数が比較的少なく、また偽刺激群のサンプル数も少ないため、結果の一般化には限界があると考えられる。

結論

このように、rTMS治療を受けた参加者は、HARSで評価され報告された不安症状について臨床的に有意な減少を示した。

rTMSは、薬物療法に対して難治性の患者の治療オプションになるかもしれない。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、各クリニックでコンセプトをもち、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

また、当法人ではTMS診療の立ち上げ支援を行っており、参画医療機関には医療機器を協賛価格でご紹介が可能です。

ご興味ある医療者の見学を随時受け付けておりますので、気軽にお声かけください。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/wp-content/uploads/2023/03/0390f3b07795cf162da516011a668f81-scaled.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2021年3月19日

関連記事

【FDA承認のプロトコル】慢性疼痛に対する磁気末梢刺激の効果

慢性疼痛とTMS治療に関しては下記をご参照ください 慢性疼痛(線維筋痛症)とTMS治療 慢性疼痛に効果が期待できる磁気末梢刺激とは? 慢性疼痛に対する磁気末梢神経刺激(mPNS)が2023年8月25日にFDA*で承認され… 続きを読む 【FDA承認のプロトコル】慢性疼痛に対する磁気末梢刺激の効果

投稿日:

人気記事

子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

「長い子育てを終えて、やっとひとりの時間ができる」 「子育て中はできなかったことを、たくさん楽しもう!」 そんな風に、子育てを終えた解放感を味わう方もいるでしょう。ですがその反面、強い喪失感や虚無感に苦しむ方も存在します… 続きを読む 子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

投稿日: