神経因性疼痛における運動皮質rTMSの鎮痛効果の体性機能の局在機構

こちらの論文は、

のページに引用しています。

目次

痛みと反対側の運動皮質の隣接領域がターゲット

こちらの論文は、慢性神経因性疼痛の患者さんに対して、どの運動皮質をターゲットにすることが効果的かを調べた研究になります。

こちらでは興味深い結果となり、手やであれば反対側の顔、顔であれば反対側の手というように、隣接する領域を刺激したほうが効果が期待できるという結果となりました。

実際に治療していくにあたっては、手の領域を中心とした反対側のM1をターゲットにすることが現実的かと思われます。

手の領域であれば親指の動きを見て場所を正確に特定でき、うつ病のターゲットであるDLPFCを特定しているのと同じ方法になります。

場所を特定したら、その強度の80~90%割程度で高頻度刺激を行えば、筋収縮は認められずに治療を行うことができます。

論文のご紹介

英語原文は、こちら(Pub Med)をご覧ください。以下、日本語に翻訳して引用させていただきます。

背景

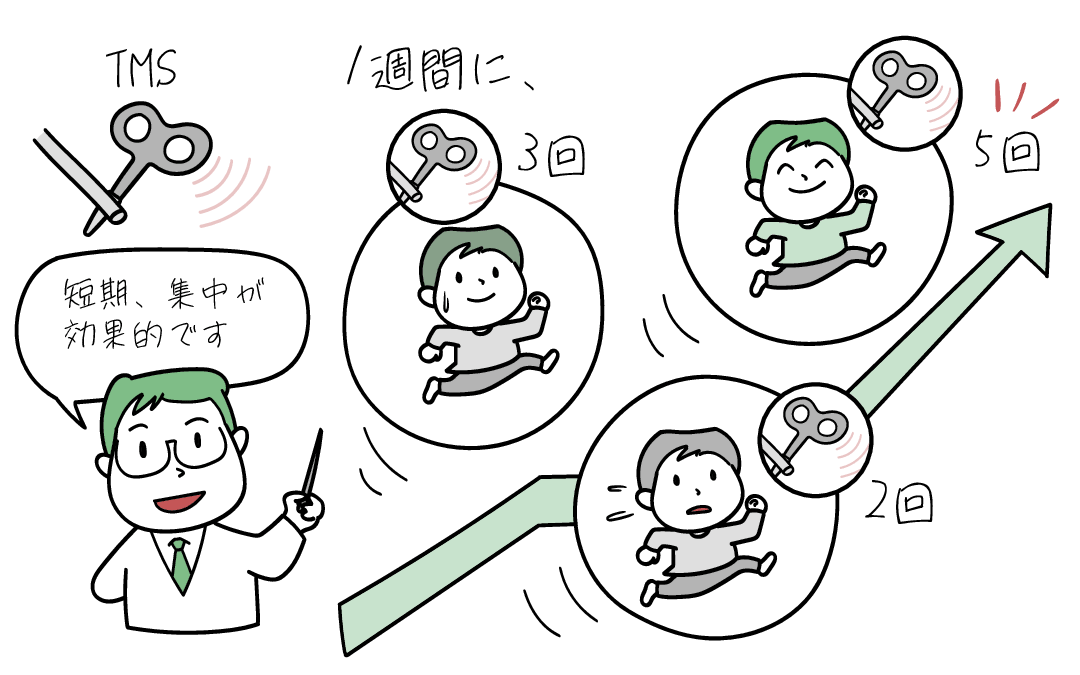

運動皮質に対する反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)が慢性神経因性疼痛を緩和することが明らかになったが、刺激部位を含めた最適な刺激パラメータはまだ決定されていない。

目的

慢性神経因性疼痛における運動皮質に対するrTMSの鎮痛効果について、皮質の刺激部位と疼痛部位の関係を明らかにすること。

方法

顔面または手部に痛みのある、片側性の慢性神経因性疼痛患者36名を登録した。

痛みの部位に関わらず、痛みのある側の顔、手または腕に相当する部位へ運動皮質に対するrTMSを10Hzで適用した。

鎮痛効果は、各rTMSセッション後の1週間、visual analogue scaleで毎日評価した。

結果

ターゲットが何であれ、すべてのタイプのrTMSセッションはベースラインと比較して有意に痛みを軽減した。

しかし、顔面痛のある患者では顔面よりも手の方が、手の痛みのある患者では手や腕よりも顔の方が、それぞれ有意に鎮痛効果が高かった。

結論

反復経頭蓋磁気刺激は、痛覚帯そのものに対応する運動皮質領域よりも、痛覚帯の皮質対応部に隣接する領域に刺激を加えた方が、痛みの軽減に効果的であった。

この結果は、外科的に埋め込まれた電極を用いたときに慢性的な硬膜外運動皮質刺激で観察された体性感覚性の有効性と矛盾する。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、各クリニックでコンセプトをもち、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

また、当法人ではTMS診療の立ち上げ支援を行っており、参画医療機関には医療機器を協賛価格でご紹介が可能です。

ご興味ある医療者の見学を随時受け付けておりますので、気軽にお声かけください。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/wp-content/uploads/2023/03/0390f3b07795cf162da516011a668f81-scaled.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2021年4月25日

関連記事

【FDA承認のプロトコル】慢性疼痛に対する磁気末梢刺激の効果

慢性疼痛とTMS治療に関しては下記をご参照ください 慢性疼痛(線維筋痛症)とTMS治療 慢性疼痛に効果が期待できる磁気末梢刺激とは? 慢性疼痛に対する磁気末梢神経刺激(mPNS)が2023年8月25日にFDA*で承認され… 続きを読む 【FDA承認のプロトコル】慢性疼痛に対する磁気末梢刺激の効果

投稿日:

人気記事

子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

「長い子育てを終えて、やっとひとりの時間ができる」 「子育て中はできなかったことを、たくさん楽しもう!」 そんな風に、子育てを終えた解放感を味わう方もいるでしょう。ですがその反面、強い喪失感や虚無感に苦しむ方も存在します… 続きを読む 子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

投稿日: