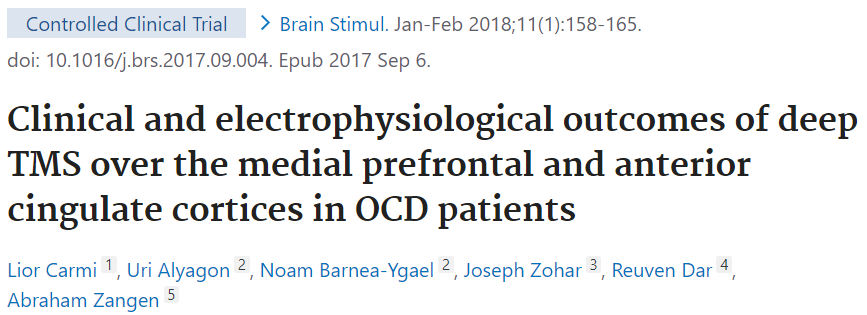

強迫性障害患者における内側前頭前野(mPFC)および前帯状皮質(ACC)へのdTMSの臨床的電気生理学的アウトカム

こちらの論文は、

のページに引用しています。

強迫性障害での承認プロトコールは低頻度より高頻度

こちらの論文は、強迫性障害のdeepTMS治療を行うにあたって、dmPFCとACCをターゲットにした場合に高頻度と低頻度のどちらが好ましいかを調べた研究になります。

どちらがよいかの当たりをつける研究で、TMS治療では高頻度刺激だと興奮を高め、低頻度刺激だと抑制すると一般的にいわれていますが、単純な理屈どおりにいかないことも多いです。

強迫性障害では、CSTC回路という情報の取捨選択に関係している脳のネットワークが異常をきたしていて、今回の刺激ターゲットになるdmPFCとACCでは過活動になっているといわれています。

ですから抑制する1Hzでの低頻度刺激の方が効果が認められそうですが、20Hzの方が効果が認められました。

高頻度刺激による何らかの中長期的な変化が、強迫症状の改善に効果があると考えられています。

これをうけて大規模研究が行われ、20Hzでの高頻度刺激が正式な適応プロトコールとして、アメリカで認可されました。

サマリーのご紹介

英語原文は、こちら(Pub Med)をご覧ください。

以下、日本語に訳して引用させていただきます。

背景

強迫性障害(OCD)は、薬理学的治療への反応が悪い慢性的障害である。

OCD患者は、内側前頭前野(mPFC)や前帯状皮質(ACC)を含む皮質-線条体-視床-皮質(CSTC)回路の機能障害に悩まされていることが、関連するエビデンスから示唆されている。

目的

深部経頭蓋磁気刺激(dTMS)によるmPFC-ACC活動の調節がOCDの症状に影響を与えるかどうかを検討する。

方法

治療抵抗性OCDの参加者を対象に、mPFCとACCに高頻度dTMS(HF:20Hz)、低頻度dTMS(LF:1Hz)または偽dTMS処置を5週間、二重盲検で実施した。

すべての治療処置は症状誘発後に実施され、エラー関連活動の変化を調べるためにStroop課題中の脳波測定を行った。治療に対する臨床的反応は、Yale-Brown強迫性尺度(YBOCS)を用いて決定した。

結果

中間解析の結果、HF刺激(n=7)では偽処置(n=8)と比較してYBOCSスコアが有意に改善したが、LF刺激(n=8)では改善しなかったため、LF群の被験者募集は中止された。

試験終了後、少なくとも1ヶ月間は、HF群(n=18)の反応率が偽処置群(n=15)よりも有意に高かった。

特筆すべきことに、ACCの活動による電気生理学的要素である、Stroop課題におけるエラー関連陰性電位(ERN)の増加と、HF群の臨床効果は相関していた。

結論

mPFC-ACCに対する高頻度dTMSは強迫性障害の症状を緩和し、新しい治療介入として使用される可能性がある。

他の仮説もあるかもしれないが、dTMSがACCの活動を直接調節することで症状緩和に繋がっている可能性がある。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、各クリニックでコンセプトをもち、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

また、当法人ではTMS診療の立ち上げ支援を行っており、参画医療機関には医療機器を協賛価格でご紹介が可能です。

ご興味ある医療者の見学を随時受け付けておりますので、気軽にお声かけください。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/wp-content/uploads/2023/03/0390f3b07795cf162da516011a668f81-scaled.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2021年1月28日

関連記事

スポーツ選手を悩ますイップスの症状とは?薬に頼らない治療法についても解説

勝負が決まる場面で思うようなプレーができず、悔しい思いをしたアスリートの方もおられるのではないでしょうか。 競技中に手がふるえたり、動かなくなってしまったりして、いつも通りのプレーができなくなってしまうことがあります。 … 続きを読む スポーツ選手を悩ますイップスの症状とは?薬に頼らない治療法についても解説

投稿日:

人気記事

子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

「長い子育てを終えて、やっとひとりの時間ができる」 「子育て中はできなかったことを、たくさん楽しもう!」 そんな風に、子育てを終えた解放感を味わう方もいるでしょう。ですがその反面、強い喪失感や虚無感に苦しむ方も存在します… 続きを読む 子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

投稿日: