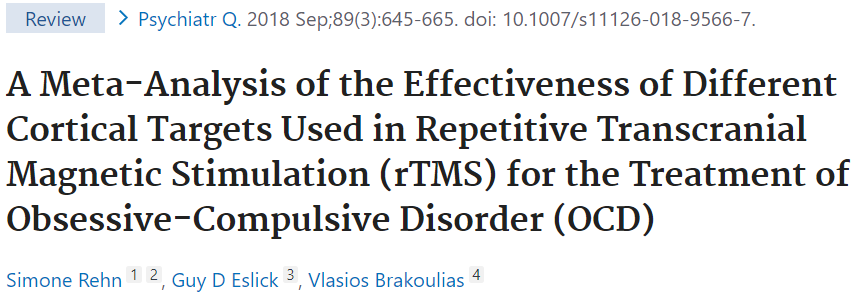

強迫性障害rTMSの様々な皮質ターゲットでの有効性のメタアナリシス

こちらの論文は、

のページに引用しています。

SMAの低頻度TMSが強迫性障害に有望

こちらの論文は、強迫性障害でのrTMS治療を2016年まで網羅的に調べて解析した論文になり、現時点での最新のメタアナリシスになります。

こちらでは、補足運動野(SMA)領域への低頻度刺激が最も効果が高い可能性があると結論付けています。

さらには治療効果は、rTMS後も持続することが示唆されています。

こちらで行われているのは、深部刺激の行えるdeepTMSになります。

補足運動野はちょうど頭の真ん中やや前の位置になり、左右に少しだけ振って刺激する方法なども研究されています。

現在のアメリカで承認された強迫性障害の治療プロトコールでは、ターゲットは前帯状皮質(ACC)および背内側前頭前野(dmPFC)、刺激方法は20HZ高頻度刺激となっています。

これはそれ以降に行われた、99人での二重盲検ランダム化比較試験でOCD症状の改善が明らかに認められたためです。

どのターゲットが最も効果が高いかの結論はついていませんが、少なくともACCとdmPFCの高頻度刺激での効果は認められています。

補足運動野での刺激とどちらが効果的かは、これからの研究が待たれるところになります。

サマリーのご紹介

英語原文は、こちら(Pub Med)をご覧ください。

以下、日本語に訳して引用させていただきます。

概要

強迫性障害(OCD)治療における反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)の無作為化および偽手術対照試験(RCT)では、相反する結果が得られており、使用されるrTMSパラメータのばらつきに起因している可能性がある。

我々は、標的となる皮質など特定のrTMSパラメータがより高い治療効果と関連している可能性を明らかにすることを目的とし、OCD治療におけるrTMSの有効性について、最新のシステマティックレビューとメタアナリシスを実施した。

MEDLINE、PubMed、Web of Science、PsycINFO、GoogleおよびGoogle Scholarを用いて、2016年12月1日までのOCD治療におけるrTMSに関するRCTを用いてシステマティックレビューを行った後、Yale-Brown強迫性尺度(Y-BOCS)スコアの治療前後における変化をアウトカム指標としてランダム効果メタアナリシスを行った。

rTMSパラメータが治療効果に影響を与えているかどうかを判断するために、皮質ターゲット、刺激頻度および追跡期間に関して更なる分析を行った。

OCD治療におけるrTMSに関する18のRCTからデータを得た。

全体的に、rTMSはY-BOCSスコアを中程度減少させ、Hedgeのgは0.79(95% CI = 0.43-1.15、p < 0.001)であった。

補足運動野への刺激は、他の皮質ターゲットと比較してY-BOCSスコアを最も大きく減少させた。

サブグループ解析では、低頻度のrTMSの方が高頻度のrTMSよりも効果が大きいことが示唆された。また、4週間の追跡調査よりも12週間の追跡調査の方がrTMSの効果が大きかった。

補足運動野に低頻度のrTMSを適用することで、強迫性障害の治療に最大の効果があることが、我々のメタアナリシスによって示唆された。

また、rTMSの治療効果は治療後も持続するようで、長期的に有益な効果をもたらす可能性がある。我々の発見によって、今後の大規模研究では補足運動野に焦点を当てるようになり、12週間以上の追跡調査も行われるようになるだろう。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、各クリニックでコンセプトをもち、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

また、当法人ではTMS診療の立ち上げ支援を行っており、参画医療機関には医療機器を協賛価格でご紹介が可能です。

ご興味ある医療者の見学を随時受け付けておりますので、気軽にお声かけください。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://www.tokyo-yokohama-tms-cl.jp/wp-content/uploads/2023/03/0390f3b07795cf162da516011a668f81-scaled.jpg)

執筆者紹介

大澤 亮太

医療法人社団こころみ理事長/株式会社こころみらい代表医師

日本精神神経学会

精神保健指定医/日本医師会認定産業医/日本医師会認定健康スポーツ医/認知症サポート医/コンサータ登録医/日本精神神経学会rTMS実施者講習会修了

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2021年1月23日

関連記事

スポーツ選手を悩ますイップスの症状とは?薬に頼らない治療法についても解説

勝負が決まる場面で思うようなプレーができず、悔しい思いをしたアスリートの方もおられるのではないでしょうか。 競技中に手がふるえたり、動かなくなってしまったりして、いつも通りのプレーができなくなってしまうことがあります。 … 続きを読む スポーツ選手を悩ますイップスの症状とは?薬に頼らない治療法についても解説

投稿日:

人気記事

子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

「長い子育てを終えて、やっとひとりの時間ができる」 「子育て中はできなかったことを、たくさん楽しもう!」 そんな風に、子育てを終えた解放感を味わう方もいるでしょう。ですがその反面、強い喪失感や虚無感に苦しむ方も存在します… 続きを読む 子育てひと段落で喪失感?「空の巣症候群」になりやすい人と治療法を解説

投稿日: